まちづくりの効果をどう測るか

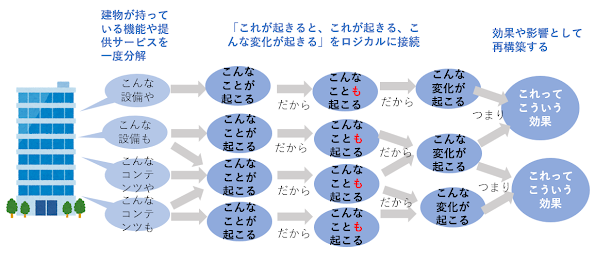

まちづくりの効果をどのように測るのか これは、私たちが長い間、問いかけられてきた課題です。 今現在でも、明確な答えは持ち合わせておりません。 まず、このことを考える際に、効果測定の対象となる「まちづくり」とはいかなるものか、それをパリッとさせる必要があるのですが、それがどれだけ難しいかは容易に想像がつくでしょう。 まちのゴミ拾いをしても、まちづくりと言えるでしょうし、面的な開発をしてもまちづくりなわけです。 そうなると、アクションの特性や、アクションが行われている場所の地域特性を踏まえて、個別個別に測定の仕方を考えていくことになるわけです。 それは仕方がないとしても、それぞれでまったく異なる方法により、異なるスキル技術により行われていたのでは、比較することもできません。 そこで、なんとか考え方くらいは整理しておく必要があるよね、ということで、これまでもいろいろ研究がされてきたわけで、現在もされているのです。 私は、不動産を切り口とした話の展開が得意なので、まちづくりも不動産の利活用を切り口としたまちづくりを例にあげて考えてみたいと思います。 例えば、こんなことを想定してみましょう。 ************* ある地域の空き家が魅力あるカフェになり、そこで提供されるパスタがとても美味しく、スタッフの若者がとても魅力的であり、遠方からも人が訪れるようになる。 それを起爆財として、周辺のお店もきれいにリノベーションされ、空き家も次々に利活用される。 ************ この効果として、一般的に考えられるのは、観光客の増加や消費額、関係人口の増加、そして、空き家のリノベーションで地域におちる投資額などがあります。 リノベーションがされればされるほど、地域にお金がおちていくわけです。 しかし、ここで冷静に考えてみます。 このように点のまちづくりが面として展開されている効果としては、地域の魅力向上がもっともわかりやすいでしょう。 では、その 地域の魅力向上とは何も持って測ればよいのか。 例えば、観光客を呼び込むのに、 「地域の魅力」の量、「建物の魅力」の量、「サービス」価値の量、「人の魅力」の量があるとします。 一人を呼び込むのに、それぞれがある一定量が必要であるとします。 これを一人を呼び込むための原単位と考えます。 点のまちづくりが面に広がり、集積していく...