社会的インパクト不動産について考えてみる その2 ロジックモデルとは??

前回のブログでは、社会的インパクト不動産の概要について、国土交通省のガイドラインをもとに、ESGやSDGsとあわせて解説しました。

最後にロジックモデルについて少し触れましたが、本稿ではそのロジックモデルについて解説してみたいと思います。

少し長くなりますが、お付き合いください。

ロジックモデルとは?

ロジックモデルの解説は、各所で行われていますが、実務ベースで扱ってきた経験を元に、私なりの解釈による説明を行いたいと思います。

ロジックモデルは、社会的インパクト不動産のためにつくられた技術ではありません。

ロジックモデルという名称は使わなくとも、シンクタンクなどを中心に、日常に業務において調査研究を組み立てる際によく用いられています。知らず知らずにロジックモデルの考え方で仕事を進めている場合もあります。

ロジックモデルにはあるルールがありますが、基本的考え方としては、「これをするとこんなことが起こる」「こんなことが起こるとこんなことも起こる」「そうすると、徐々にこんな変化が生まれる」というように、何か行動を起こす、何かをつくることによっておこる変化や影響を論理的な思考により考えて、フロー図の形で表現していきます。

政策を扱う研究所では、この政策をこの対象に投入すると、こんなことか起こって、こんな変化があって、こんな効果が生じるよね、と考えていくわけです。

それで大丈夫?ロジックモデル

ここで疑問に思われる方がいるかもしれません。

「こんなことが起こって、だからこんなことが起こる、その関係を統計的に証明しなくてもよいの?」

もちろん、その因果関係を統計的に証明していければベストです。

それができれば、わざわざロジックモデルを作成する必要もないのです。

しかし、多くの場合には、起きた事象とさらに起きた事象のぞれぞれの量や変化を数量として捕捉していくことは困難であり、その関係性を統計的に証明するのはもっと困難なわけです。

だからと言って、勝手な思い込みや想定によってロジックモデルをつなげていくことはとても危険です。

言ってしまえば、そのプロジェクトに関わっている者や、そのプロジェクトの影響を受けるであろう人たちのほとんどが、「あ、そうだよね、その通りだよね」と納得できることが大切なのです。それが「対話」です。

その対話によって、ほとんどの人たちが納得できれば、「こんなことが起こる」「こんなことも起こる」「こんな変化が起こる」の中から、再現性があり継続的に数量としてモニタリングできるものを選んでいきます。

それを「成果指標」として観察して、効果を測るわけです。

ここで大切なのが、再現性や継続性です。その指標をどのくらいのスパンで、どのような方法で観察していくかが明確であり、再現性や継続性があることが必要です。

例えば、影響を受けるであろう市民の方々にアンケート調査を行うとします。アンケート調査とは費用がかかるので、毎年何百万円もかけて実施するのは困難な場合が多いでしょう。

また、特殊が技術が必要な計量技術を用いた分析を行うとすると、その年はそれができる担当者がいたとしても、次の担当者ができるとは限りません。

そうなると、継続的にモニタリングすることができなくなるのです。

最終的に見ていきたいものは、「変化」であるため、定期的に時系列で観察していく必要があるのです。

社会的インパクト不動産におけるロジックモデルとは?

社会的インパクト不動産におけるロジックモデルについてですが、これは不動産だからなにか特殊性があるか、と言えばそうではありません。

これまで解説してきた考え方と注意点を持って構築していきます。

「社会的インパクト不動産」と表明するならば、単なる単体の用途による建物ではなく、社会的にインパクトがあるであろう仕掛けやサービスが提供されていることになります。

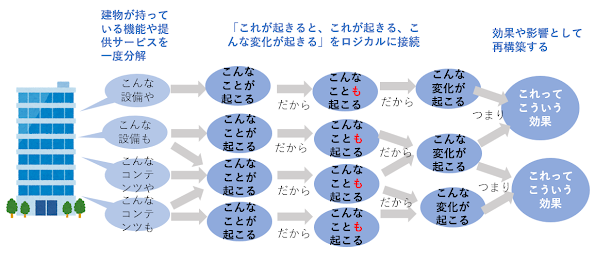

つまり、「不動産」という物理的な単体として見てしまっては、ロジックモデルを描くことができないので、その不動産が持つ設備・機能や提供されるコンテンツなどに一度分解します。

この考え方は、リサーチの技術 その2 分解と再構築で詳しく解説してます。

社会的インパクト不動産を例にあげれば、その不動産開発を行う際に、社会的インパクト不動産としての開発コンセプトがあるはずです。

そのコンセプトの表現を変えると、インパクトになります。それをそのままロジックモデルのインパクトとして用いることは危険ですが、「なんとなくインパクトってこういう感じ」というアタリをつけることができます。

それをロジックモデルの一番右端に描き、一番左端に「不動産」を分解した各要素を描き、それの間をロジカルに繋いでいくのです。そうすると、「あ、うまく接続できた」という場合もあるし、「あ、こういうインパクトもあるのか」となる場合もあります。

つまり、ロジックモデルの「1」から「10」までの「1」と「9」を表現して、「2~8」を描き、最後に「10」を描く。

このような思考回路と作業になります。

コメント

コメントを投稿