出口だけをみないまちづくり 腸内環境を良くする

前回の投稿からずいぶんと経ってしまいました。

この間、一般社団法人タガヤスにて開発した、空き家スゴロクのワークショップを各地で行い、たくさんの反響をいただいております。これも是非ご紹介したいのですが、現在、ワークショップの様子を動画として編集していますので、しばらくお待ちください。

出口だけをみてしまいがち

これは本当によくあることなので、特に、地方自治体の政策担当の皆さまには是非読んでいただきたいのですが、書き始めると長くなりますので、まずはこちらをご覧いただければと思います。

こちらは、ライフルホームズプレスに寄稿した記事になります。

広域的地域活性化基盤整備法の一部が改正されて、二地域居住推進体制が強化されました。

この法改正を受けて、地方自治体は二地域居住の推進に向けたアクションを起こしやすくなるわけですが、二地域居住により人を集めることを目的としてはいけない。それはあくまでも手段であって、目的は「二地域居住を推進することによりどんな地域づくりを行いたいか」にあります。ということを書いているものです。

これは、どんな施策にも当てはまることです。

私が最近かかわることの多い、空き家対策についても同様です。

空き家問題や空き家対策の話をすると、必ずと言っていいほど、利活用や流通の話になります。そのお話はわかりやすく目に見えやすいものですが、利活用や流通が可能となった空き家というものは、所有者の意志が伴い、利活用や流通が可能な環境が整ったものとなります。このような空き家は、たくさんある空き家のほんの一部であることをまずは認識しなければなりません。

腸内環境を良くするまちづくり

私は、最近、まちづくりを便秘や腸内環境に例えることが良くあり、自分でも気に入っています。

まちづくりの出口というものは、まさに無事に人体の出口までたどり着いたことを意味します。

しかし、私も稀ですが、便秘になることがあります。たまにではありますが本当につらいもので、どんなに力を入れても、水を飲んでも、繊維質をとってもなんともならないので、ついつい対処療法的に薬を飲んでしまいます。

するとどうでしょう。あっという間に出口までたどり着いてくれるのです。

しかし、その状態は一時的なものであり、また体調を崩すと便秘になってしまう。つまり根本的な解決にはなっていないわけです。

まちづくりもそう。

目に見える目標値をKPIとして設定して、まちづくりを見える化することは大切なことです。しかし、その見える化されるまでの過程がいかに大切かは、経験された方はおわかりになるかと思います。

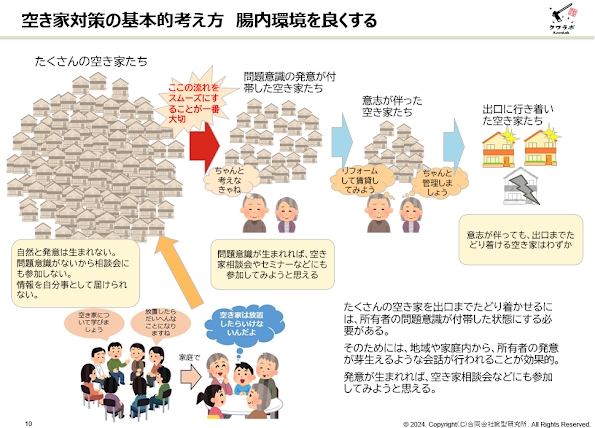

下図は、私が関与することの多い空き家対策を例にとって描いたものです。

空き家はたくさんあります。

これからも増え続けるでしょう。

その対策として、空き家相談会やセミナーなどがたくさん行われています。

しかし、そこに訪れる方達は、なんらかの問題意識を持った方達です。

ほとんどの空き家は問題意識が付帯していないからこそ放置されて社会問題となっているわけです。

最も大切なことは、問題意識が付帯していないたくさんの空き家たちの中から、如何にして出口に向かう空き家たちの流れをつくっていけるか、なのです。

この問題意識は、自然と生まれるわけではありません。なんらかのきっかけがなければ空き家所有者の問題意識は芽生えないです。

昨今では、この部分の重要性に気付き、活動をしている団体なども少しづつ増えてきましたが、あまり評価されていない、もしくは空き家問題に資さないと言われることもあり、「???」となることもあります。

まあ、それは置いておいて、出口までの流れの中で一番上流の流れをつくるために必要なこと、それは「腸内環境」を良くすることです。

腸内の善玉菌をたくさん増やすこと。

空き家問題やまちづくりに置き換えれば、「ちゃんと家は管理しなきゃダメだよ」、「〇〇さんに相談してみれば」のように、出口に向かう切欠となる言葉を発してくれる地域の人たちをたくさん増やすことです。この人たちは、空き家所有者でなくて良いのです。

むしろ、地域の学生さんなどの方がよかったりもします。

善玉菌がたくさんある腸内環境は、常にスムーズに人体の出口まで流れていく。

まちづくりも同じなのです。出口までたどり着いものだけを見るのではなく、

出口までたどり着く流れが如何にスムーズになっているか、を見ることが極めて大切なのです。

一般社団法人タガヤス 代表理事 小沢 理市郎

コメント

コメントを投稿