社会的インパクト不動産について考えてみる その2 ロジックモデルとは??

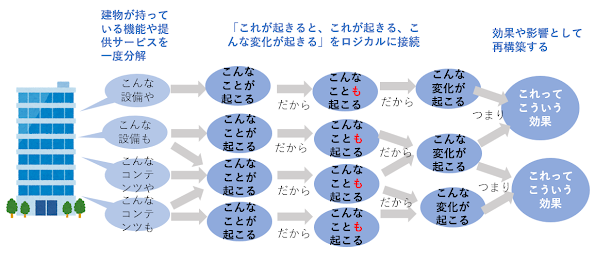

前回のブログ では、社会的インパクト不動産の概要について、国土交通省のガイドラインをもとに、ESGやSDGsとあわせて解説しました。 最後にロジックモデルについて少し触れましたが、本稿ではそのロジックモデルについて解説してみたいと思います。 少し長くなりますが、お付き合いください。 ロジックモデルとは? ロジックモデルの解説は、各所で行われていますが、実務ベースで扱ってきた経験を元に、私なりの解釈による説明を行いたいと思います。 ロジックモデルは、社会的インパクト不動産のためにつくられた技術ではありません。 ロジックモデルという名称は使わなくとも、シンクタンクなどを中心に、日常に業務において調査研究を組み立てる際によく用いられています。知らず知らずにロジックモデルの考え方で仕事を進めている場合もあります。 ロジックモデルにはあるルールがありますが、基本的考え方としては、「これをするとこんなことが起こる」「こんなことが起こるとこんなことも起こる」「そうすると、徐々にこんな変化が生まれる」というように、何か行動を起こす、何かをつくることによっておこる変化や影響を論理的な思考により考えて、フロー図の形で表現していきます。 政策を扱う研究所では、この政策をこの対象に投入すると、こんなことか起こって、こんな変化があって、こんな効果が生じるよね、と考えていくわけです。 それで大丈夫?ロジックモデル ここで疑問に思われる方がいるかもしれません。 「こんなことが起こって、だからこんなことが起こる、その関係を統計的に証明しなくてもよいの?」 もちろん、その因果関係を統計的に証明していければベストです。 それができれば、わざわざロジックモデルを作成する必要もないのです。 しかし、多くの場合には、起きた事象とさらに起きた事象のぞれぞれの量や変化を数量として捕捉していくことは困難であり、その関係性を統計的に証明するのはもっと困難なわけです。 だからと言って、勝手な思い込みや想定によってロジックモデルをつなげていくことはとても危険です。 言ってしまえば、そのプロジェクトに関わっている者や、そのプロジェクトの影響を受けるであろう人たちのほとんどが、「あ、そうだよね、その通りだよね」と納得できることが大切なのです。それが「対話」です。 その対話によって、ほとんどの人たちが納得できれば...